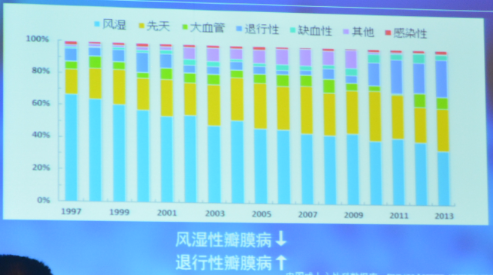

老年退行性心脏瓣膜病(Senile degenerative heart valvular disease,SDHVD)又称为老年钙化性心脏瓣膜病,是指随着年龄的增长,心瓣膜结缔组织发生退行性变及纤维化,在脂质沉积的基础上出现钙盐沉积,导致瓣膜功能障碍。临床上主要表现为钙化性主动脉瓣狭窄和二尖瓣反流。

在我国,对着老龄化的发展,SDHVD患病率不断上升,已经成为老年群体晕厥、心律失常、心力衰竭、猝死的重要原因。SDHVD可导致心力衰竭、恶性心律失常、死亡等,并直接影响心脏外科手术的预后,是目前瓣膜病研究的热点领域。

2003年欧洲心脏病调查发现,瓣膜性心脏病(VHD)随年龄增长发病率迅速增加,给社会造成巨大负担,严重的VHD患者预后差,合并VHD的老年患者死亡风险较正增加35%-75%。2016年大规模瓣膜病队列研究 OxVALVE-PCS(OxVALVE Population Cohort Study)结果显示,在发达国家大于65岁以上无VHD既往史的人群中,初次筛查出中重度VHD患病率高达6.4% 。

中国正快速进入老龄化社会。根据国家统计局中国人口现状,至2015年,我国共有65岁以上的老年人口1.38亿人,约占全国人口的10.1%。随之而来的是,衰老相关疾病的发病率明显增加。为人们健康和国家经济带来沉重的负担。目前我国还没有权威性的老年瓣膜病全国范围流行病学调查数据,根据2003、2014我国湖南、地区性的统计数据(n=3948,年龄>60):老年群体(>65岁)瓣膜病发病率约为2.05%-13.4%。随着人口老龄化,老年进行性瓣膜病的发病率增加,即将成为我国瓣膜病的首要病因。

老年退行性瓣膜病的发病机制尚未完全阐明,传统观点认为其病因与随着年龄进展进行性加重的机械性磨损有关,近年研究结果表明SDHVD可能是一种多因素、多机制主动调控的病理生理过程。

早期病理改变与动脉粥样硬化类似,脂质及了脂质的泡沫细胞聚焦在瓣膜中,作用于内皮细胞及成纤维细胞同时激活言行细胞,启动了瓣膜钙化的过程。

长期透析患者出现钙磷比例失调时,瓣膜钙化进展更快。基质金属蛋白-1、炎性因子生长因子等在SDHVD患者血液中表达升高。

Asp358A1a allele等位基因(1L-6R358A1a)的表达可降低血浆C反应蛋白水平,延缓退行性钙化的进展。

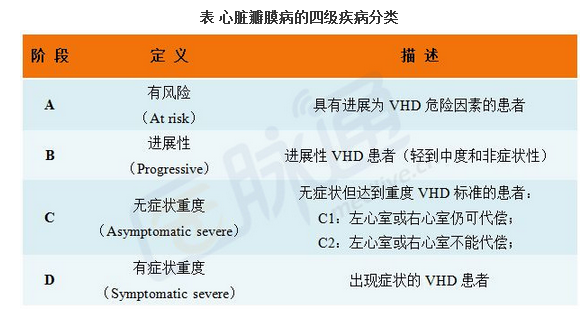

该分类系统考虑了瓣膜病的严重程度、症状、心室容积反应或疾病引起的压力超负荷、对肺循环和体循环的影响以及心脏节律改变等因素,便于我们更好地对瓣膜病的整个病程进行全面评估,制定干预措施,对治疗决策的制定提供指导。

心脏瓣膜病临床决策的制定需要综合评估,包括干预时机的选择,干预方式的选择及干预风险评估等,需根据患者疾病分期、一般情况及现有技术条件等制度个体化治疗方案。新指南降低了干预治疗的门槛,推荐在更多患者的病程更早期进行干预。

许多老年主动脉瓣狭窄患者(尤其是女性),左心室肥厚更严重,射血分数增高、心壁应力降低,以往的研究指出,这些患者瓣膜置换术的并发症和死亡率增高。随着近年来心脏手术技术的不断改良和围手术期护理水平的不断提高,越来越多的老年高危患者可以从外科手术中获益。

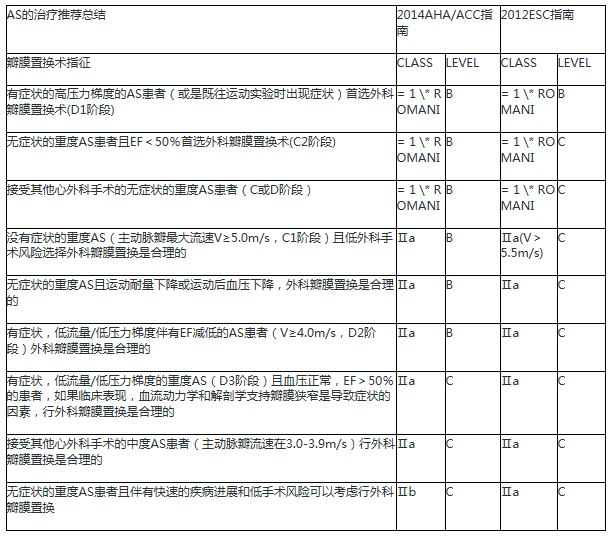

对于无症状重度主动脉狭窄患者,2014年AHA/ACC指南推荐,当主动脉瓣血流速度>5m/s(2012年ESC指南的要求是>5.5m/s)时,行主动脉瓣置换术(AVR)是合理的;对于运动试验引发症状的重度主动脉瓣狭窄,两部指南均推荐AVR,但2014年AHA/ACC指南认为正常活动引发症状者也应行AVR。

高血压史AS进展的因素,无症状AS患者(B和C期)需严格按照指南标准治疗,定期进行检测;

原发性MR是指瓣膜形态结构的病理学改变(瓣叶、瓣环、腱索、乳头肌),重度慢性原发性MR的干预的主要依据有:有临床症状,左室功能障碍(EF≤60%和/或LV≥40mm)

继发性MR主要继发于左心室功能异常,重度MR可以考虑外科干预(Ⅱa级)中毒MR则不考虑(Ⅱb级)。外科手术治疗主要在心衰症状加重,药物治疗后症状持续不缓解的重度患者(心功能NYHA分级Ⅲ-Ⅳ)(Ⅱb级)。

左心功能不全者应早期干预治疗:如左心室处于代偿期[左心室射血分数>60%、左心室收缩末径(LVESD)<40mm],如瓣膜可以修补、预期手术死亡率很低(<1%),在高级心脏瓣膜中心进行早期干预手术是合适的。

对于疑诊或已确诊为心脏瓣膜病的患者,超声心动图应是首推的检查手段以明确诊断、明确病因、分期,评价血液动力学状态、预后,评估干预时机等。

无症状患者亦推荐定期行超声心动图;对于有症状的患者,若无创治疗诊断价值受限或与体格检查在评估瓣膜损害中结果不符实,可行心脏导管检查。

在实际临床实践中,由于老年群体合并症多、预后差,实际干预率并不高;重度瓣膜病患者未接受外科干预治疗的比例高达30%-50%,70岁以上的MR患者接受手术干预比例仅为15%。有症状重度瓣膜病患者如果不进行干预治疗那么死亡率约为每月2%,2年病死率高达50%。基于这种现状,医学界一直在探索更微创、更安全的导管技术。

自2002年Cribier完成了首例人类TAVR,至今全球已有超过65个国家开展,年手术量达8万例。PARTNER系列研究奠定了经导管主动脉瓣置换术在非外科手术适应证的高危患者中的重要地位。

根据指南推荐,无传统外科换瓣手术机会或高危手术风险的严重AS患者,如预期寿命大于1年,可行TAVR,其中无手术机会患者推荐级别为Ⅰ类,等级B;高危手术风险的患者推荐级别为Ⅱa类,等级B。

尽管现有的TAVI临床研究结果令人振奋,但在将来,该技术仍存在诸多问题有待解决:第一,随着技术的成熟、操作者经验的积累,TAVI相关并发症如卒中、心律失常、血管并发症和出血风险能否显著下降?第二,TAVI术后人工瓣瓣周漏风险较大,其内在原因和机制能否研究清楚?最后,如何从中国人群中的应用中获取经验,并进一步完善术前风险的定量评估,以便挑选真正适合TAVI的中国患者?这些问题需要我们进一步的探索。

对于瓣环明显扩张的功能性MR患者,应用Mitralign、Cardioband经导管瓣环成形系统可能是一个良好的选择。

自从2014年3月世界首例经导管二尖瓣置换(transcatheter mitral valve replacement,TMVR)成功以来,TMVR渐渐成为各大临床研究及国际会议的热点内容之一。目前约有20种TMVR专用瓣膜正在研发中,其中7种已经进入人体试验阶段。

CardiAQ瓣膜首先了通过经股入的。2016年报道了首例经股经房间隔TMVR术,一位严重反流伴左心室蛇血分数下降的高危外科患者成功置入第二代装置,术后30天随访无不良事件发生,心功能维持良好。这例手术首次实现经血管内二尖瓣瓣膜植入术,对TMVR进一步的微创化发展具有重要意义。

随着介入医学的发展,许多瓣膜病已经由以前只能外科治疗转变为目前介入和外科治疗并驾齐驱,使得临床决策更加复杂,因此指南推荐建立由心脏科医师、结构性瓣膜介入医师、心血管影像专科医师、心脏外科医师、麻醉科医师及在内的多学科协作,共同组成心脏瓣膜团队,由一起讨论、选择最优的干预手段。

随着TAVI的发展,越来越多的主动脉瓣狭窄可以通过介入治疗,这就需要一个心脏中心来共同完成对患者瓣膜病变的诊断,评估,干预治疗及术后管理,期间许多工作需要由心内、心外科协同完成,此时更加突显建立心脏瓣膜团队的重要性。