常染色体显性多囊肾(ADPKD)具有多种肾外表现。高血压是ADPKD的常见并发症,疾病早期即可出现,而高血压又可引发左心室肥大。本文就 ADPKD的常见症状——高血压、心脏并发症、颅内动脉瘤的诊断和管理进行了全面概述,供大家参考学习。

ADPKD是一种常见的遗传性肾脏病,临床特点为肾囊肿进行性扩大。在全球,ADPKD患者约有1250万,是导致终末期肾病(ESRD)的第四大常见病因。

ADPKD临床表现多样,最为常见的有高血压、腹痛、腹部肿块、尿感染、肾衰竭、肾结石和脑血管意外。此外,肾外表现亦十分常见,如肝囊肿、左心室肥厚、瓣膜性心脏病、颅内和颅外动脉瘤、胰腺囊肿和憩室病。

较为少见的并发症有主动脉、颈内动脉、椎动脉和髂动脉夹层;冠状动脉、腘动脉、脾动脉动脉瘤;心房粘液瘤;心肌病;心包积液;颅内动脉延长扩张症;蛛网膜囊肿;和术中下腔静脉综合征(硬膜外麻醉或麻醉时交感神经输出减少所致)。

心血管并发症,尤其是心肌肥厚和冠状动脉疾病,是导致ADPKD患者死亡的主要原因,随着肾替代治疗的改善,终末期肾病导致的死亡率降低。

高血压是ADPKD最常见首发症状,发生率为50%-75%,一般在肾衰竭前发生。男性患者多发,好发年龄40岁左右,可加速肾功能减退进展至终末期肾病、促进左心室肥大、增加心血管死亡风险。

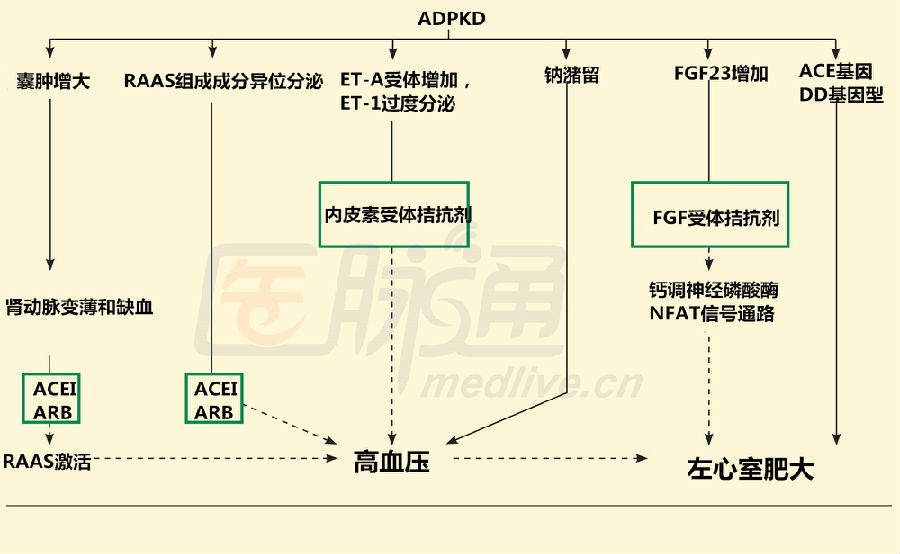

ADPKD高血压的影响因素多样(见图1)。与高血压发生发展相关的主要因素有:肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)激活增加,内皮素受体亚型A(ET-A)过度表达,内皮素1(ET-1)分泌增加,钠潴留。

早期诊断、有效控制高血压,是降低患者心血管死亡率的关键因素。ADPKD高血压前期积极控制血压有助于降低左心室肥大和二尖瓣反流发生率,延缓肾功能衰竭(见图2)。

左心室质量增加是高血压未经治疗的间接指标,未确诊ADPKD的患者常常对其不予重视。 左心室肥大与心律失常、心力衰竭相关,可显著影响心血管死亡率和肾功能不良结局,常见因素见图1。

有效控制血压(尤其是在ADPKD早期),是预防和防止左心室肥大进展的关键(见图2)。研究表明,相较于标准血压控制(135-140/85-90 mmHg),强化血压控制(<120/80 mmHg)可显著降低左心室质量指数。疾病早期血压正常或临界高压时可给予ACEI防止左心室肥大和肾功能进展。

颅内动脉瘤是ADPKD患者最为严重的并发症,动脉瘤一旦破裂,死亡率可达4%-7%,即使幸存,50%的患者也会出现神经功能缺陷。最常见的发生部位有大脑中动脉(45%)、颈内动脉(40.5%)和前交通动脉(35.1%)。

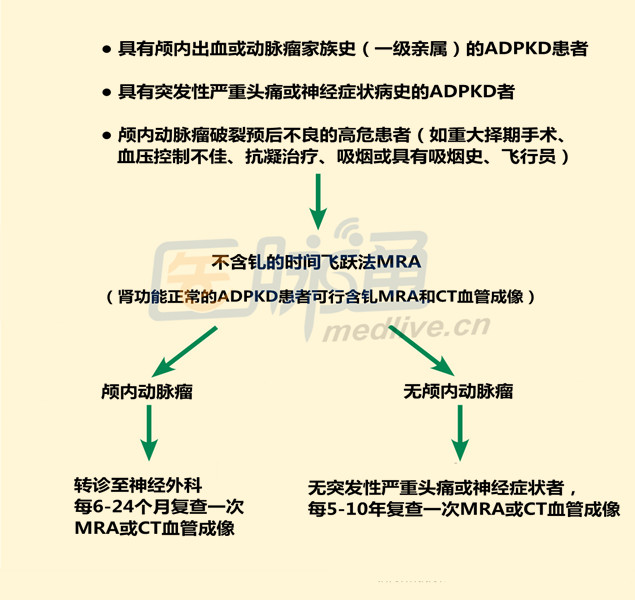

及时筛查和治疗颅内动脉瘤是预防颅内出血死亡的关键。目前,尚无有关ADPKD患者颅内动脉瘤筛查、随访的统一指南,但KDIGO发布的ADPKD共识和肾脏健康协会发布的ADPKD指南可为临床医生提供一些参考(见图3)。

需要注意的是,因钆可诱发肾源性系统性纤维化和硬化,故肾脏eGFR<30 mL/min/1.73 m2的患者应避免使用。

ADPKD患者心脏瓣膜病最常见的是二尖瓣脱垂、二尖瓣和主动脉瓣返流。较为少见的是三尖瓣脱垂和三尖瓣关闭不全。具体发病机制尚不明确。